在合理利用道路上,非遗衍生品特别是涉及文化创意类的开发周期长、投入资金大,对其产生的知识产权又很难严格界定并保护。现实中非遗衍生品的公共资源属性和私有产权收益时常处于纠葛之中。那么大理又是什么情况呢?

知识产权是指人们就其智力劳动成果所依法享有的专有权利,通常是国家赋予创造者对其智力成果在一定时期内享有的专有权或独占权,主要有两大类:著作权和工业产权。范围包括专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源以及民间文艺等。

按照现行法律,展示非遗的会属性核心点是:非物质文化遗产不能以项目申请专利的形式保护。因为知识产权保护的着重点是权利人的专有权,是排他性保护,非物质文化遗产不属于某个人,而是人类的共同财产,不能申请专利保护。

共享而非排他,是非遗特殊属性

非遗不能申请项目专利,但是商标、外观专利等衍生品则可以申请。涉及到非遗很多民间文学、曲艺、歌舞等,在申请著作权方面往往也不会按照法律条文“字斟句酌”,通常是“就事论事”。

特别说一句:2021年“世界文化和自然遗产日”系列活动中国家文旅部提出的主题是“人民的非遗 人民共享”,因此非遗的本质之一是共享,而非排他。

有了这些前提,我们才能切入本期的正题:基于以上规则,大理甚或云南非遗知识产权的界定保护的具体现状,以及如何用智慧解决,而非知识产权如何保护非遗的理论学术讨论。

我们将从非遗的几个语境上,通过实际案例来廓清其与知识产权在大理发生的碰撞,最终如何“让理想与现实趋同”。

商业语境 · 银器与宫灯 · 杨生的付出到自解

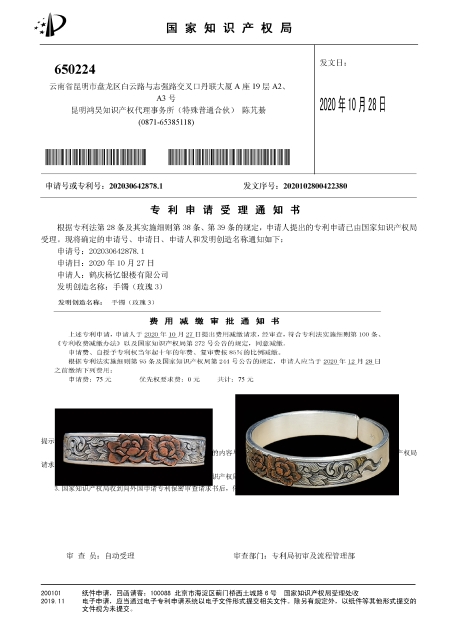

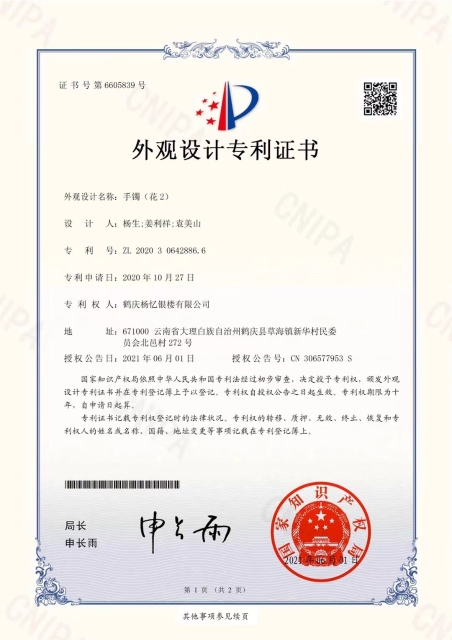

本期稿件撰写之前,鹤庆银器锻制技艺的县级代表性传承人杨生,传了十几张图片给记者,大致分两类:一个是产品介绍,二是外观专利证书。

他说:目前,新华银器也正在随着市场需求转型。上世纪80年代,新华村的银器作坊比现在还多,经过多年的市场磨合之后,逐步淘汰了一些与市场发展相脱节的作坊;根据目前旅游产品市场对银器的需求以及新华村今时今日的旅游地位,考虑朝着纯手工旅游产品方向发展,他专做手镯。

杨生获得外观专利的银器

发展方向定了。他觉得虽然新华村银器虽然渐渐形成了各司其职、各守其长的生产脉络,每家每户多多少少都有自己固定客户,其他地方相互倾轧、排挤的现象基本不会发生,不过要想从人才辈出的银匠村“突围”,“个性独特”是一条必经之路。

而展现“个性独特”最佳方式之一:申请专利。当然是申请的“外观专利”。

一年下来,申请成功的已达四十余项,还有二十余项申请将在几个月内获批。杨生申请外观专利,并不是一个自然而然的想法,和他在昆明经营银器时间很长有着莫大的关系:广阔的市场给了很多阳光明媚的机会,但是很多暗流涌动的仿冒勾当也在施展着“鱼目混珠”本领。当然有些是“移花接木”“张冠李戴”,不过也有“惟妙惟肖”、甚至“瞒天过海”,靠仿制成功上位。

有了这些教训,回到鹤庆不久,在打造手镯的流程中加上“外观专利申请”一项。

“到目前花了三十万左右的新品外观研发经费吧” ,杨生找的设计人员大都来自专业设计院校的老师、学生,产品很具有前瞻性。

不过他不愿意看到的情况还是发生了,市场上陆续出现了一些相同外观、相同质感的手镯,只不过不姓“杨”。虽然说对自己的冲击目前不是太大,但是自己投入大量资金却被一些人无偿地“拿去注意”,杨生有些骨鲠在喉,却似乎没有更好的办法。

他最后说:申请专利本来就是让自己有个清净的世界,免去口舌上的奔波之苦,天天去找这些仿冒者算账,却发现自己时间很少:不划算。还是更有人情味一些吧,只要那些仿冒品不是很过分。不过他似乎意犹未尽。

客观地说,这些尴尬也正在很多地方上演,怎么处理?

62岁的张风军,家住藁城县屯头村,是河北省级非物质文化遗产代表性项目藁城宫灯制作的传承人。当地的宫灯制作传统在接下来的几个世纪里几乎逐渐消亡,但在近几十年又重新焕发生机,藁城居民因此变得比较富有,而张风军拥有九项与宫灯有关的专利。

藁城宫灯

其经营的藁城宫灯研制开发中心有限公司已经壮大为世界最大的宫灯制造商。当时曾经有人怀疑:拥有九项专利且为该项目级别最高的代表性传承人,让这项非遗最终的走向是一片光明还是一家独大?

现实是:现在的屯头村有差不多11000个家庭,超过12000的人在这个部门工作。他们生产了世界上90%以上的宫灯。所有宫灯的研发都来自当地,这也形成了张风军知识产权的主要成分。没有外来的设计师。”

也许有些人会说是知识产权创造了屯头村的繁荣,但是张风军却不这么认为,他说道:“只有一家小型工厂支付过产权费,所以不能说是知识产权使村子变得更富裕。”

但是张风军相信,专利确实有利于保护非遗利用。

“要不然宫灯的质量无法统一,也会引发恶性竞争,这样一来就会破坏遗产。知识产权让项目起来了,这样也提供了资金让藁城宫灯对传统进行进一步的创新。很多事看似不近人情,但是可以做得有人情味儿”。

两个人都提到了:人情味。

我们不能在冷冰冰的文字条例和数字中生活,不能只在效率的追逐与物质财富的积累中生活。我们需要一些具有人情味的东西、一些有宽容内涵的东西、一些能证明我们还是人而非机器或计算器的东西。他们用知识产权保护非遗只是一个手段,实质是在捍卫自己作为文化从业者的尊严。

当然前提是:每个人都要守规矩,珍惜别人的付出,而非想当然的拿来主义。

文化语境 · 扎染与鲁锦 · 段袁的自知到自智

段袁是段树坤与段银开的儿子。“二段”是大理扎染界风头正盛的人物。

每次去他家,他总是悄悄地在一边给客人烧水泡茶,大部分时间里没有多少言谈,没有少年得志的张扬与恣睢,也许真的是少不更事吧,至少这是我对他最初的印象。

这个印象被一个电话改变了。

大理非遗数字高峰论坛期间,确切地说是7月24日下午。参加会议的一行人到了喜洲,记者注意到街上卖扎染的店铺比比皆是,很多花纹图案和他家“璞真扎染”的产品高度神似甚至如出一辙。

于是和他通了电话。关于这个“抄袭”情况,他反应很淡然,显然没有前一晚我们一起吃饭喝酒时的激动与感性:哎,都是乡里乡亲的,没必要了,拿去用就是了,没准儿你看到的其中就有我家亲戚。

从情感角度来讲,他说的无可厚非,但是言谈之间他还是有些自己成熟的看法与认知显然没有在当时说出来,于是彼此之间后来又进行了一些沟通:原来他对非遗产品的知识产权有自己的理解。他认为(大致如此):秘密性、具有商业价值和采取保密措施,是构成商业秘密的三大要素,对扎染工艺中已经公开的部分和仍有秘密的部分应该区别对待。

他说:扎染目前在技术上已经没有秘密可言,因为“师傅带徒弟”的方式根本不会有保密意识,即使有,也不能付诸措施。并且作为非遗项目,扎染是大理跨越不同社会阶段代代传习下来的,且处于发展变化中的文化,是属于整个地区的文化,我们只是挂了“璞真”的牌子,因此对扎染来说,只有这个牌子是我家的。

如果现在还有什么秘密可言,就是他家对于新产品、文创产品的研发。但是这种“秘密”对于世代居住在一起、感情很深的乡人来说,只要她们觉得有用,没问题,直接用。万紫千红才能春色满园嘛。

原来这才是他完整的理论。恍惚间想起了他的父亲段树坤那个多年前不善言辞、而如今已成长袖善舞的角色。

一般存在知识产权纠纷的项目,都是做得很好的项目。从这个角度说,我们也可以认为段袁因为家中扎染产业做得很好,才在被仿制时显得举重若轻,没有保护意识。实际上如果放弃用商业的头脑来探讨非遗这片领域时,才能正确地理解非遗的文化属性与知识产权的关系。

从扎染回看几年前《乌苏里传歌》著作权案,非遗的文化属性起了非常关键的作用。

以渔猎为生的赫哲族,能歌善舞

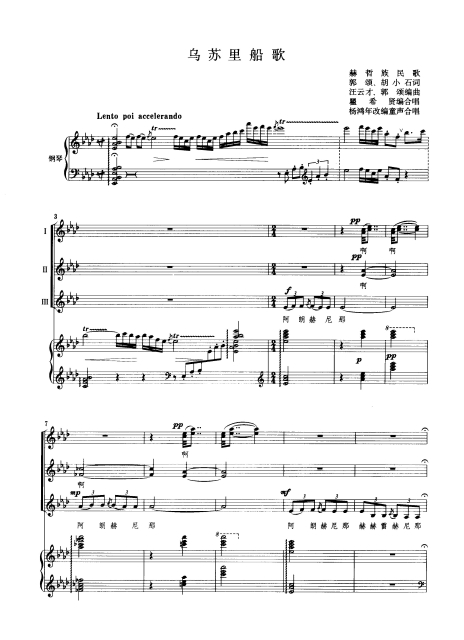

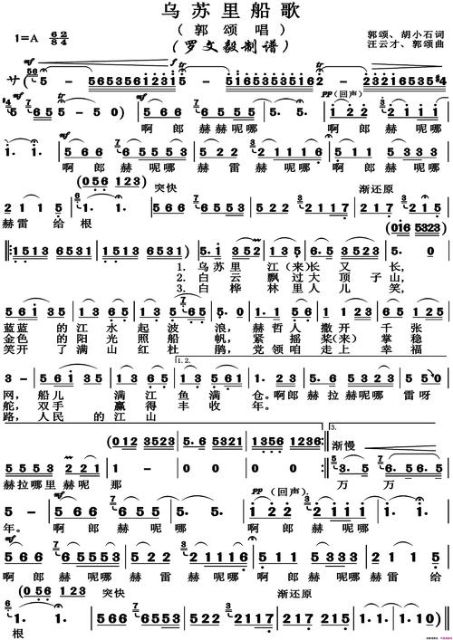

《乌苏里传歌》有无数人唱过,一开场那干脆、嘹亮的唱腔,将我们带到了冰天雪地的黑龙江。赫哲人在这里渔猎千百年,乌苏里江成为衣食的父母、文化的源泉。赫哲族的“嫁令阔”民歌为国家级非遗代表性项目,其民间曲艺“伊玛堪”更是于在2011年成为联合国教科文组织非物质文化遗产。

《想情郎》原本是一首流传于赫哲族的民间曲调为“嫁令阔”的曲目,现在已经无法考证该曲调的最早创作人和形成时间。但第一次被记录下来是在20世纪50年代后期。1962年,郭颂等采集到了《想情郎》《狩猎的哥哥回来了》等赫哲族民间曲调,并在该曲调基础上完成了《乌苏里船歌》的创作。

《乌苏里船歌》署名前后对比

1999年11月12日在某次大型晚会开幕式上,郭颂应邀唱完《乌里船歌》后,主持人说《乌苏里船歌》是一首创作歌曲,以前一直以为是哲族人的传统民歌,郭颂对此没有表示反对,并在以后的出版物上把自己名为作曲者。

为此,黑龙江省饶河县四排赫哲族乡人民政府以原告身份诉称称:《乌苏里船歌》赫哲族民歌,系民间文学艺术作品。赫哲族人民享有署名权以及获得报酬权等权利。并以侵犯赫哲族著作权提起诉讼。

最终原告胜诉,《乌苏里船歌》的署名权归属“赫哲族民歌”。

当时就有知识产权类专家指出:许多音乐界人士到民间采风后,把民间艺术进行改编后就以自己创作的形式出现。作曲“与编曲”虽然只有一字之差,但影响却大不相同。民间艺术是非遗持有群体所有的,著作权归非遗持有群体所有,不能被个人所占有。此时已经有所提示:在法律地位上,除了自然人的传承以外,还要加强对非物质遗产所在的传统社区的保护。

其中被告律师的一个辩护理由值得当下所有非遗人记住,虽然他们辩护失败:目前全国赫哲族成建制的民族乡有三个,原告四排只是其中之一,他们无资格和理由代表全体赫哲族人提起诉讼。故不同意原告的诉讼请求。

当时还没有成熟的项目保护单位工作机制,差点因为这个原因造成败诉。此时,我们这组稿件正在探讨国家级文化生态保护试验区的建设。

以知识产权而论:从段袁身上,我们看到匠人的透彻与理智,在《乌苏里传歌》侵权案上,我们看到了对非遗所在传统社区保护的重要性。

传统社区是非遗传承人的原生境,一旦二者互相远离,非遗传承人就走向了异化。要把传统社区作为一个独立的法律主体来确立,那么知识产权归谁呢?应该是社区集体共享的权利。

社会语境 · 小壶与鲁锦 · 寸海六的危机感与执着

这件事也是发生在十多年前。

原告是位于嘉祥县的山东鲁锦实业有限公司(简称“ 山东鲁锦公司”),1999年,该公司申请注册“鲁锦”文字商标;2001年,又申请注册了“ 图形 +LUJIN ”组合商标。2007年,原告发现鄄城鲁锦公司生产、济宁礼之邦公司销售的产品在显著位置标明了“鲁锦”字样,遂将其和销售商告上法庭。

文旅部官网上对“鲁锦”的介绍是:鲁锦是山东的纺织品,系用彩色棉线分经纬织造而成,因其上的几何图案绚丽似锦,故名“鲁锦”,在鲁西南俗称“土布”、“粗布”等。鲁锦织造技艺主要分布在山东省济宁、菏泽两市及周边地区,其中尤以鄄城县和济宁市的嘉祥县为代表。

案件几经周折,最终山东省高院2009年8月5日作出(2009)鲁民三终字第34号民事判决:根据本案事实可以认定,在1999年鲁锦公司将“鲁锦”注册为商标之前,已是山东民间手工棉纺织品的通用名称,“鲁锦”织造技艺为非物质文化遗产。鄄城鲁锦公司、济宁礼之邦公司的行为不构成商标侵权,也非不正当竞争。

以上三幅照片为鲁锦

虽然仍存在开发难题,但今日中国的近90万项非遗资源,正在炙手可热。正如上文所述:越是非遗利用越好的项目,越容易出现知识产权纠纷:市场的逐利性与非遗的文化公益性有着天然的冲突。“山东鲁锦公司”诉讼案件之所以败诉,很明显地看出它们有意或者无意地忽略了“鲁锦”通用名称的公益性属性。

同时可以看出,非遗技艺一旦产品化,除非涉及公共利益,否则很难诉诸政府保护,市场问题还需市场手段解决。知识产权不是万能的,也不是无边界的,知识产权更不是实现商业利益的“政策工具”。

户撒刀锻制技艺国家级传承人项老赛

户撒刀煅制技艺是德宏的一项国家级非遗代表性项目。曾经很长一段时间,各个企业在户撒刀商标注册上八仙过海,在户撒就有十几个商标,其中最具有吸引力的元素非“户撒”“刀王”莫属。可以说利用非遗的品牌效应,注意知识产权的保护,户撒刀是走在云南前列的较早地一批。后来因为商标的利用出了一些问题造成不良竞争,最后还是依靠市场大浪淘沙和非遗政策的干预,才渐渐区域良好。

我们将目光再次放到鹤庆新华银器上。在新生代中,寸海六作为县级传承人,他一开始做小壶,就是银壶中最小的那种,每个壶最大不过三四百克,与动辄上千克、几千克的银器大件,形成了鲜明的对比:小而精、巧而细。但是当年他面临的是两个窘境:一个是姓寸;一个是在鹤庆他做小壶比较早。

曾经我们在全国各处,只要看到云南的银器,很少不带有“寸氏”店名的,一是鹤庆“寸氏”确实是大姓,因为家族渊源的关系,做银器匠人姓寸的也多,另外一个原因是因为国家级代表性传承人寸发标成名较早,手艺好,“寸发标银器”影响力大。

于是不管是不是真正的银匠、是不是姓寸,一股脑地都叫“寸氏银器”“寸发标银器”,后来随着寸发标不断的清理冒牌,“寸发标银器”才逐渐正本清源。但是“寸氏银器”到现在起,仍是不折不扣的“银字招牌”。

寸海六

如此一来,寸海六给自己商标起名字就很犯难,又不想再在市面上增加一个“寸氏招牌”留下贪想祖荫之嫌的口实,只得另寻他路,给自己的商标取名“六壶堂”。

他面临的另外一个窘境则是:由于他做的比较早,当市场渐渐成型且向好以后,市面上很快地出现了做小壶的竞争对手,而且壶型、大小、材质、工艺元素都很相似,但是价格偏低。市场的“杀威棒”并没有因为他年纪尚轻就怜顾。

“那怎么办?改变方向?”前几天在鹤庆,记者这样问他,虽然这些窘境他已经面临了很长时间,且见到他时,过得还不错。“怎么可能放弃呢?”他回答。

在那一段时间了,他甚至来不及失落,就已经被很多卖小壶的同行“推着”向前走。非遗这东西,有很多热闹,更多的是门道。他认为市场上出现众多同类产品,一个是这个“题材”好,得到了市场认可,市场认可的东西他没必要打“退堂鼓”;二是出于对鹤庆银器的了解,他判断同类产品的制作者应该从业时间不会太长:鹤庆银器制作盛行多年,稍微时间长一点的早就找到了适合自己、同时又能不必要的竞争降低到最小类别。

六壶堂小壶

既然产品市场前景好,竞争者又不是强有力,还有改变方向的必要么?于是我们今天在寸海六的银器陈列室中,总能看到精美的或者款式最新的小壶,他的小壶,仍然笑傲着江湖:要想不被仿冒,就在技术上让别人无法还原,要的是神与气。匠人之大者。

“你就不怕你对竞争者的判断失误么?万一对方的经验实力都高于你,只不过看好这个市场,而和你并道且超车呢?”“这也好啊,如果这样,我是不是又多了一个经验丰富、眼光准确的老师呢?”,年轻人,果然有见地。

与寸海六对话,没有提到一句“知识产权”,但是这个词语又似乎无所不在。这就是知识产权在大理非遗界存在的最大现实特点:存而不论。这些经过时间打磨深谙为人之道的现代匠人,总会迅速有效地用成本最低的方式将难题化解。

虽然知识产权在目前远非万能,但是在大理非遗领域里,知识产权应首先当成为一种理念,比如杨生;其次是一种文化保护的工具,比如段袁。理念应该在先,把手段放在最后:因为牵扯的对象非遗是文化遗产,是最难量化的东西。

来源 非遗云南 王洪君 文

图 张正昌、大理州非遗保护中心

责编 龚怡丹

审核 李元