近日,在2025年第一期“楚雄好人”名单中,楚雄技师学院农业和生物制药学院实训组组长郭乔仪荣获“楚雄好人”敬业奉献类别奖。让我们一起走近这位扎根农业职业教育27年的致公党党员,看看他用日复一日的坚守与创新,在彝乡大地书写的关于教育、科研与奉献的动人篇章。

郭乔仪,男,1971年6月出生,致公党党员,州政协委员,楚雄技师学院农业和生物制药学院实训组组长,郭乔仪彝医药大师工作室负责人。郭乔仪扎根农业职业教育27年,长期从事中(彝)药材种植教学任务和彝药科学研究,工作中既彰显了一名优秀教师的本色,又突出了一名职业教师服务社会的特色。2024年被省人民政府评定为“云南省兴滇英才支持计划—首席技师”,2021年被授予“楚雄州第九届先进工作者”称号,被评为“彝州科技领军人才”、“兴楚英才”、楚雄州“最美职工”。

深耕讲台育桃李,无私奉献护成长

“学生的成长,就是我最大的成就。”这是郭乔仪常挂在嘴边的话。27年来,他不仅深耕中(彝)药材种植教学一线,更心系学生成长,尤其关注有困难的学生。他无私资助贫困学子完成学业,将获得的奖金全额捐助给需要帮助的学生,还常年向中国儿童少年基金会捐资助学,只为让山区孩子能拥有更好的学习条件。为培养学生的科研与创新精神,他牺牲休息时间组建生物技术学生创新团队,带领学生开展科研实践,先后培养出60余名创新人才。在他的指导下,学生得到了更好的成长与发展,而他自己也被评为州级“优秀教师”“师德模范”,用行动诠释着“学高为师,身正为范”。

踏遍青山寻彝药,科研创新促发展

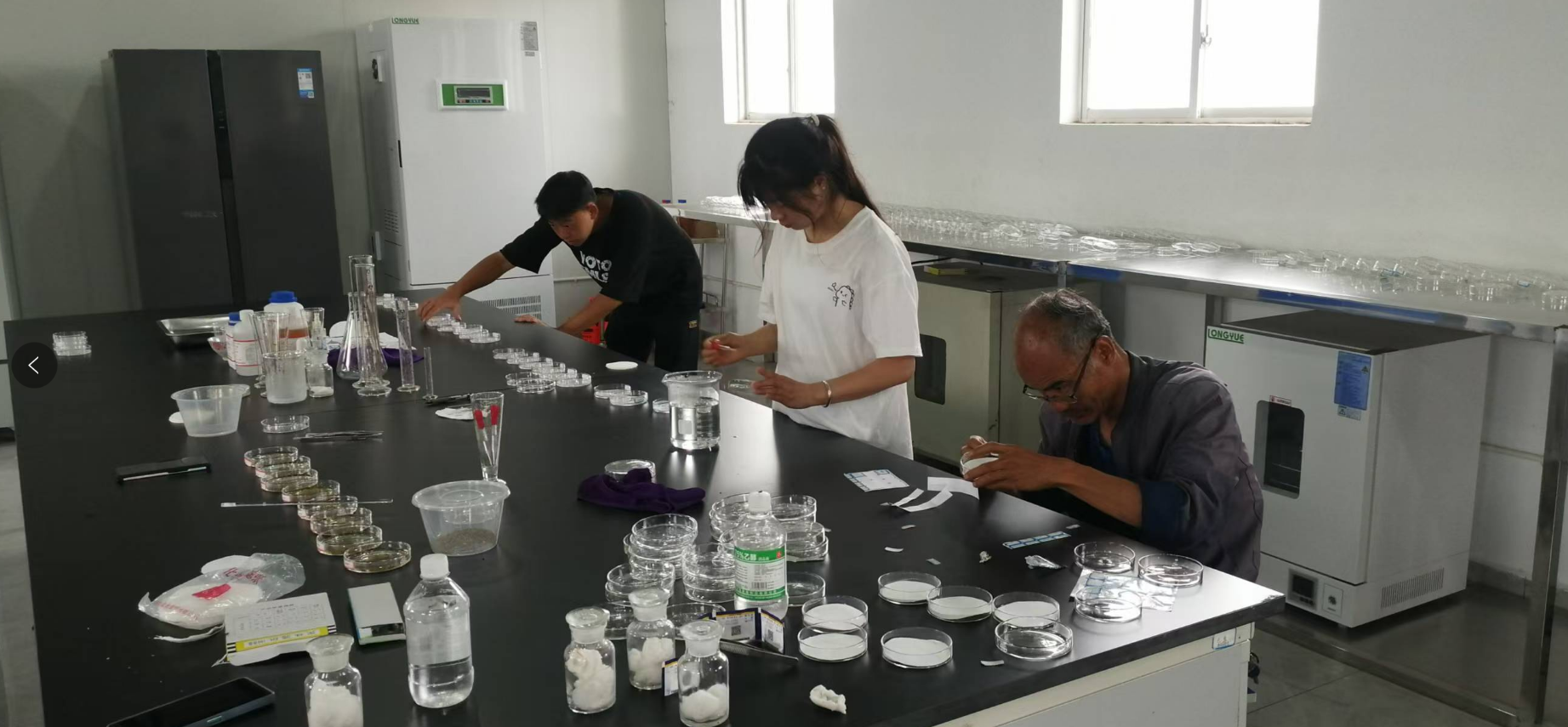

“彝药是彝乡的瑰宝,不能在我们这代人手里流失。”带着这份信念,郭乔仪一头扎进彝药研究的世界。27年间,他完成省、州、院级科研课题11项,实现8项技术创新,解决7项技术难题,成功完成小儿腹痛草、小红参等10余种濒危彝药野生资源的驯化研究,为彝药资源保护筑起了一道坚实防线。为收集彝药资源,他历时15年爬山涉水,足迹遍布彝州的山川峡谷,共收集彝药资源600余种,建成省内活体彝药标本最多的种质资源库1个,既为药学专业学生提供了鲜活的实训教材,更让彝医药事业有了坚实的科研基础。凭借突出的科研成果,他先后获得州科技进步三等奖3项,成为名副其实的“彝州科技领军人才”。

情系“三农”守初心,技术赋能助增收

郭乔仪长期深入基层,发挥专业优势服务“三农”。2015年引入并推广羊肚菌种植,带动20余家企业、300多户农户种植3000余亩;2017年至2018年作为技术负责人推动双柏县发展佛手种植5000余亩,辐射万亩佛手产业,惠及240余户农户;2004年起在楚雄市吕合镇干田村指导梨树种植,通过培训等提升产量质量,经过20多年的持续指导,干田梨产业发展壮大。至2020年,干田村发展云南红梨种植1.1万余亩,让干田村从贫困村变为富裕村。

从讲台到田间,从实验室到大山深处,郭乔仪用27年的坚守,在教育、科研、服务社会的道路上不断前行。他是学生眼中的好老师,是同事心中的科研先锋,更是农民信赖的“技术顾问”。这份敬业奉献的精神,如同他培育的彝药一般,在彝乡大地上深深扎根,绽放出最美的光彩。

文旅头条融媒体记者 吴珂 实习生 李珍池 文

云南楚雄技师学院 云南现代职业技术学院 图

责编 杨燕婷

校对 童文文

审核 李元

终审 杨奥