为认真落实省社科联“智惠云岭”工作部署, 7月18日至20日,云南省纪实文学学会以"乡村非遗保护与基层文化人才培养"为主题,在昌宁县珠街彝族乡开展2025年大学习大实践活动,为乡村文化振兴贡献智慧力量。

这次活动正值彝族火把节,10多名专家学者们深入走访珠街彝族乡,围绕农村非物质文化遗产传承与保护开展实地考察。珠街乡的彝族文化,犹如一座丰富多彩的文化宝库,习俗、饮食、服饰、音乐等都散发着独特的魅力。

唢呐,在珠街乡流传的曲调有三四百首,“吹打师傅”吹奏不同的调子,欢快的喜调用于庆祝喜事,激昂的旋律让人心情愉悦;悲伤的忧调则用于丧葬等场合,表达着人们的悲痛之情。2017年6月,昌宁彝族唢呐乐入选云南省第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录,它是昌宁彝家人乡愁的寄托和文化的传承。

火把节,同样是珠街乡彝族盛大的节日。在农历六月二十五日这天,人们相信点燃火把能够驱逐猛兽害虫,后来逐渐延伸为驱邪祈福的美好寓意。

除了春节和火把节,彝族还有潮山会等传统节日。珠街的潮山会在每年农历的三月初六和三月十五举行,三月初六在金宝村的月亮湾水库,三月十五在昌宁县与巍山县交界地——银宝自然村旁叫老黑棚的地方举行。相传南诏时,当地人为庆祝战争胜利在此打歌,后来逐渐固定时间,扩大规模,并增加了物资交流等内容,如今也成了老友叙旧,青年男女相识的盛会。

彝族的饮食文化别具一格,充满了浓郁的地方特色和民族风情。这里有羊汤锅、糯米血肠、吹肝、红坨肉、腌鱼、酥肉、酥豆腐、干板菜等特色美食。诸多特色美食体现了彝族饮食文化重视食物本味的特点,追求“原生态”,尽显豪爽,形成了别具一格的风味。

美食的缕缕飘香化作丝线,通过刺绣妈妈的手变成霓裳上的图腾漫游。男子传统服饰多为白色衬衣、黑色马甲,马甲上是形式多样的刺绣,整体造型简洁大方,尽显男子的豪迈与干练。彝族女子的服饰则更为绚丽多彩,充满了艺术气息。绣花银点子镶嵌的勒箍帽搭配绣有花鸟鱼虫、山川河流等元素的精美上衣,寓意着吉祥如意、幸福美满。服饰上花红映绿的彝族手工刺绣,一针一线都是艺术品;做工精美的银质饰品,不仅是装饰,更是承载着家族情感的传承之物。

自2023年云南省纪实文学学会在珠街彝族乡设立民族团结创作研究基地,特别是开展"智惠云岭″实践活动以来,助力基层文化人才培养,一批文化人从该乡成长起来。该乡身残志坚的彝家农民段兴华,凭借一身灵气写出了上千万字的网络小说,成为全省有名的网络作家。他的网络小说《特战英雄李文强》获2024年云南省文化精品奖,小说《铁血兵魂》荣获2020中国数字阅读大会“咪咕杯”第四届网络文学大赛铜奖等。还有罗现刚等10多名农民作家作品不断涌现,他们的作品深受读者喜爱。

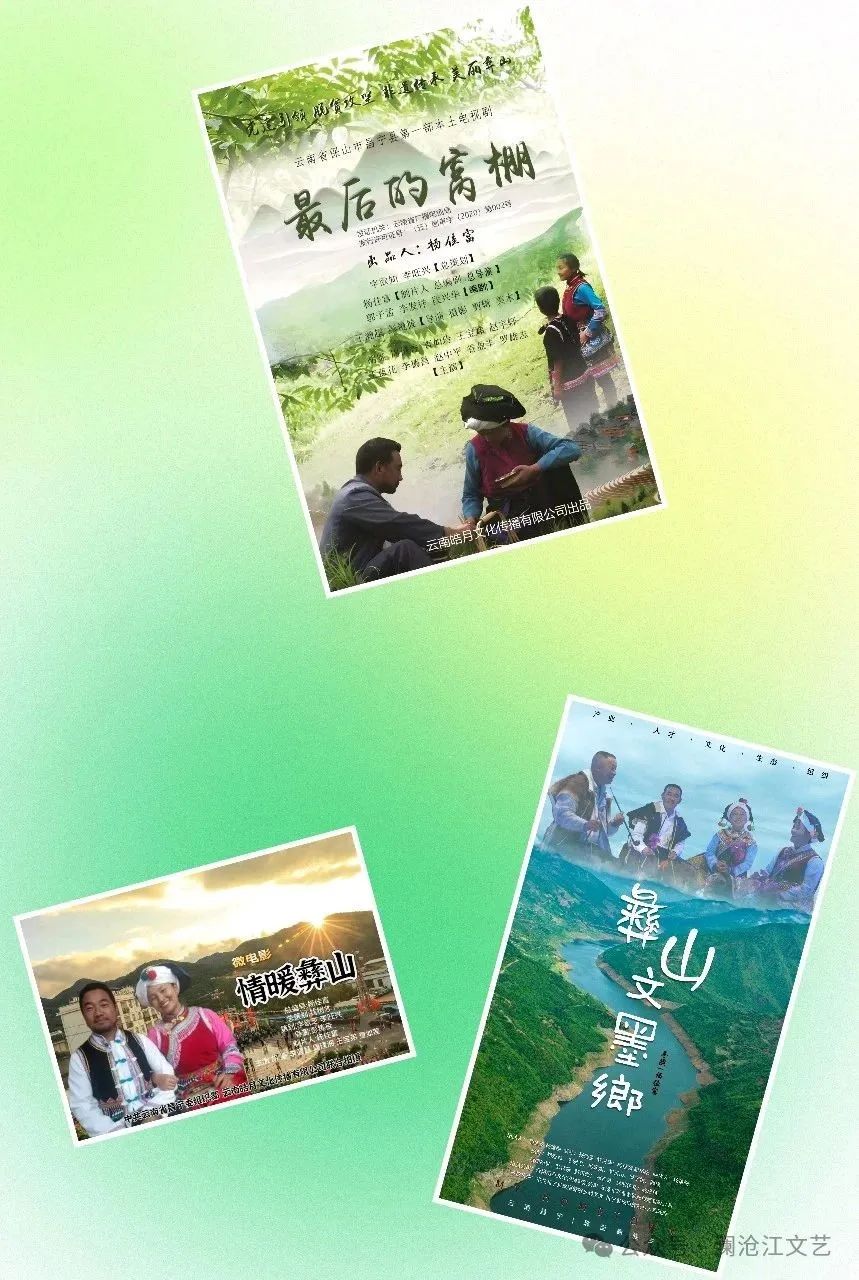

据了解,近年来云南省纪实文学学会联合云南酷月文化传播有限公司在该乡拍摄了反映脱贫攻坚、乡村文化振兴的剧《最后的窝棚》、微电影《情温彝山》和纪录片《彝山文墨乡》。总编剧、总导演、出品人、制片人均为学会会长杨佳富。

此次云南纪实文学学会“知惠云岭”实践活动,生动展现了省级社科学术社团服务基层、助力发展的责任担当,深受基层群众欢迎与赞扬。

来源 澜沧江文艺

责编 张楠 卢格(实习生)

校对 童文文

审核 华芳