(作家、诗人帕男)

从云南楚雄子午镇的“中国农民诗歌小镇”到湖南江华的“作家帕男创作工作室”以及一场接一场的乡村文学分享会,作家帕男以四十年创作生涯践行“文为犁,诗为种”的理念,构建“创作—落地—传播”三位一体的乡村文化振兴模式,实现“文化赋美+产业赋能”的双重价值。其探索的“软文化驱动硬发展”路径,不仅激活了乡村文化基因,更为传统产业升级提供了新范式,成为新时代乡村振兴的生动样本。

在楚雄市子午镇以口夸村,曾经的普通村寨如今因诗歌焕发生机:田间地头的文化墙上题刻着古诗词和村民创作的诗句,“帕男诗歌小院”里常有文人墨客驻足,悯农诗书馆内村民与游客共读诗篇。从田埂间的即兴吟唱到诗社里的潜心创作,从非遗的传承到农文旅的深度融合,这个中国农民诗歌小镇证明:诗意从来不是文人墨客的专属,当它扎根乡土、联结民生,就能开出最动人的花朵,让“以口夸”真正变成人人称赞的“异口同夸”。

扎根乡土:从“返乡写作”到“诗化乡村”

(以口夸村门)

(适时召开的“打造农民诗歌小镇”恳谈会)

(第十五届我与春天有个约会·以口夸之约主题诗会在以口夸文化大院举行)

(中国农民诗会·楚雄现场在以口夸杨家大院举行)

“写作不能脱离土地,就像庄稼不能离开土壤。”帕男的创作初心源于湖南江华西河河畔的农耕岁月,这段经历让他始终保持“贴着土地写作”的姿态。不同于传统“文化下乡”,他提出“返乡式写作”理念,不仅回到地理意义上的乡村,更以“行走即创作”的方式,走访云南无数的乡镇农村,记录方言歌谣、农耕故事,将底层经验转化为文学素材。

2023年2月,帕男在子午镇以口夸村发起“中国农民诗歌小镇”建设,这一全国首个以“农民诗歌”为核心IP的文化项目,成为其理念落地的关键载体。

这个由作家帕男以顾问身份介入打造的“中国农民诗歌小镇”,深挖民俗文化资源,做好文旅融合“基础题”,让非遗“活”起来。以口夸村省级民族传统文化保护区为重点,加大对“子午花灯”“以口剪纸”的传承和保护力度,在强化村庄风貌管控的同时,办好一年一度的以口夸“太平灯会”,提高《大王操兵》《凤阳花鼓》《长亭饯别》等传统剧目的演出质量,让旅居游客有看头、有玩头、有品头。

(悯农诗书馆)

(来自全镇的业余文艺爱好者)

(一场花灯表演主题培训活动)

整合闲置资源利用,做好民宿旅居“关键题”,让产业发展“旺”起来。以口夸中国传统村落为试点,保持以口古村李家巷口、张家巷口、大巷口原有风貌,有序推进以口夸“五院五坊”文创项目建设,并由骠川实业集团对部分农户闲置房屋使用权进行统筹整合,联动子午鸿溢建设发展有限公司开展项目包装和对外招商。围绕“一院一主题、一房一故事”文化单元,深挖民俗文化元素,考察分析每房祖上的发展脉络,所从事的职业营生,按当时的规制进行修旧如旧包装打造,最大限度留住乡风乡韵乡愁,形成“推门可看山水田园、入室乐住乡村民宿”的旅居体验。此外,还精选出10道骠川名菜,每菜挖掘整理出一个故事由来,并赋诗歌一首,有效提升骠川美食的文化内涵,让每座院落、每间房屋都有文化、有故事,让每位旅居的客人在以口夸村皆能赏出文化、吃出文化、住出文化。

目前,已对19个院落41户农户闲置房屋使用权进行整合,打造旅居民宿及楚韵田园项目“中国老烟馆”。以口夸村杨家大院子午杀猪菜博物馆已于2023年12月正式运营,吸引游客50000余人次,吸纳本地就业6人,发展带动120户农户养猪,养殖户增收60余万元,2024年营业收入达80余万元,交给云南骠川实业集团有限公司收益金20万元,实现农户、集体、公司、投资者四方共赢。在以口夸村农文旅融合发展的辐射示范下,全镇已带动村民发展农家乐8户,2024年旅游营业收入400余万元。下一步,子午镇将在全镇范围内推广以口夸村做法,盘活用好村内古树名木、山林河流等自然资源,深入挖掘村庄人文历史、民俗风情等文化资源,以点带面推动全镇乡村旅居产业发展,努力实现“资源利用最大化、民宿发展特色化、乡村旅居全域化”,让旅居客人在老村老屋中找到“诗和远方”。

(前来帕男诗歌小院打卡的游客)

帕男诗歌小院以诗歌为媒介,做农耕文化的守护者、做诗歌精神的传播者、做文旅融合的引导者;精雕细琢地打造“三场”,即“最有写场”——成为各位诗人最纯粹、最安静、最养心的写作现场;“最有读场”——成为各位诗歌爱好者最开放、最包容、最专业的传声现场;“最有玩场”——成为各位嘉宾最原始、最生态、最惬意的乡土美食体验场。以诗相邀,让更多的诗歌创作者前来采风创作。

(以口夸农民诗社成立)

(在帕男诗歌小院举办的文学讲座活动)

(在帕男诗歌小院举办的读诗活动)

(农民诗人王文发)

帕男还牵头成立以口夸农民诗社,吸引村民主动参与创作,征集“三农”主题诗歌131首;改造升级“帕男诗歌小院”“悯农诗书馆”,征集书画作品52幅、书刊826册,打造集创作、阅读、交流于一体的文化空间。“以前种地之余就是闲聊,现在跟着帕老师学写诗,日子都有了诗意。”以口夸村村民杨天学、王文发、李琼芬创作的诗歌入选省州诗歌选集,谈及变化难掩喜悦。如今的以口夸村,已成为“艺术家第二居所”,月均吸引游客千余人次,实现“文化装点村庄→游客慕名而来→村民增收致富”的良性循环。帕男也因深度参与乡村建设,被授予“以口夸荣誉村民”称号。

全域拓展:从“在地实践”到“跨域传播”

(帕男“一个人的诗歌万里行”活动现场)

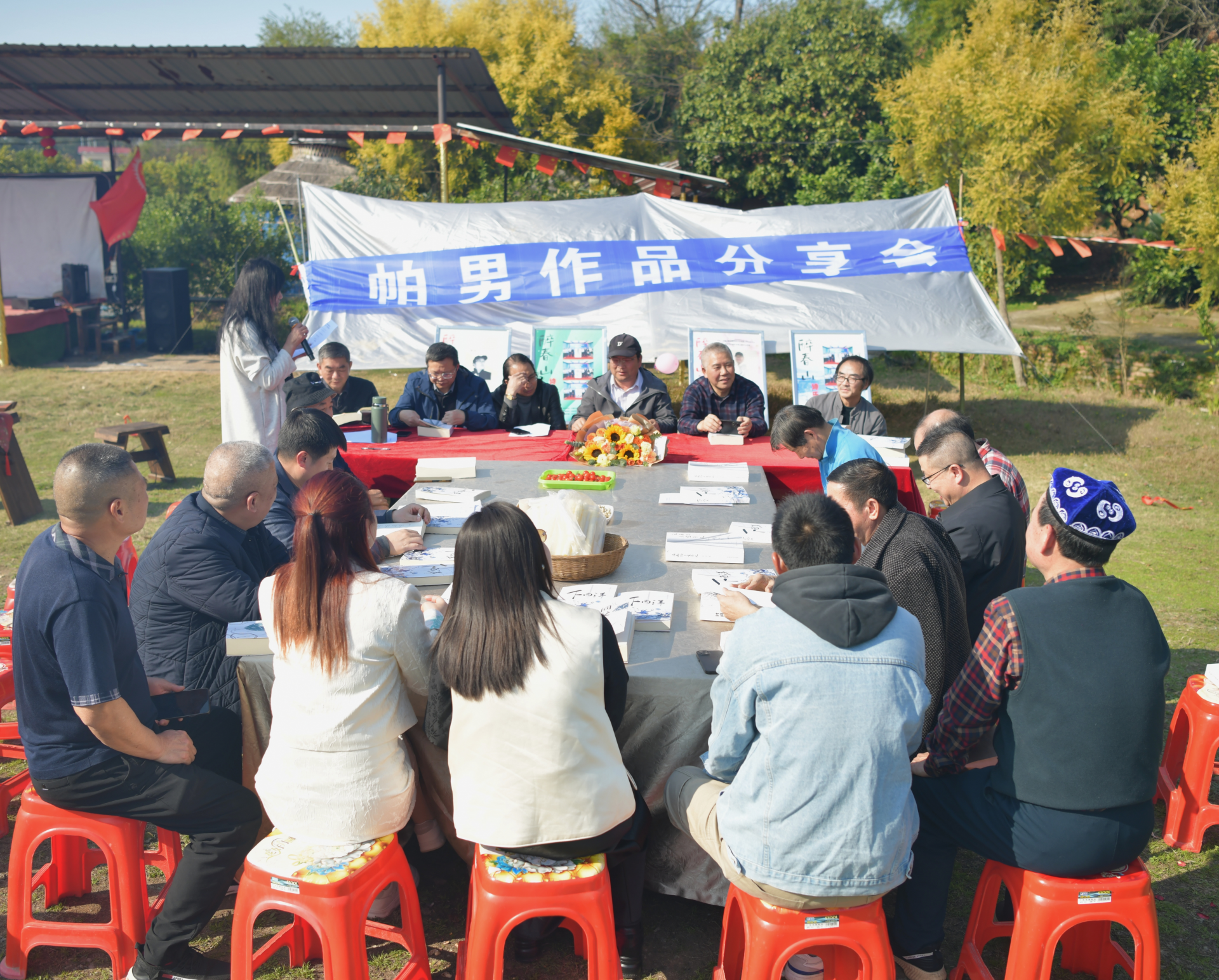

(在湖南永州举办的帕男作品分享会)

以口夸村的成功实践并未让帕男停下脚步。2022年,他启动“一个人的诗歌万里行”活动,将文化赋能模式从云南推向全国。2025年3月,他携《下西洋》等新作赴湖南开展文学之旅,在瑶乡火塘、开心农场举办两场分享会,近百名文学爱好者参与交流,搭建起滇湘文化互动桥梁。

同年5月,西安朱雀大街的一场诗歌盛宴引发关注。帕男与古琴家、民谣歌手跨界合作,将诗歌与传统艺术融合,让“文字与碑林对话”,使严肃文学走进公共空间。“这种跨界传播让诗歌走出书斋,更接地气。”西安学者李教授评价道。

传播矩阵的构建让文化影响力持续放大。帕男通过“中国力量·诗歌联盟”百余家公众平台开展“百号共评”,将线下活动转化为线上传播热潮;打造“帕男TV”短视频品牌,以“情景+音乐+诗歌”的形式解读乡村故事,作品多次被新华社、《人民日报》等主流媒体转载,单条视频播放量最高达百万次。

更值得期待的是,本土诗人帕男正全力投入“非典型史歌”大型音乐(AI辅助)创作项目,让诗歌与现代艺术、科技赋能深度融合,为文艺赋美乡村注入新动能。

跨界赋能:文学IP激活传统产业

(在云南双柏县成立“帕男生态文学工作室”)

“文字不应该只停留在纸页上,更要扎根乡土,成为乡村振兴的‘活水源泉’。”作家帕男站在云南双柏县哀牢山的锣笙湖半山酒店前,望着远处苍翠的山林与山间采风的作家们,语气坚定。多年来,他怀揣着对乡土的热爱与对文学的执着,以“文学+”的创新路径,在云岭大地与潇湘热土间书写着“文字赋能乡村”的动人篇章。

2022年,在哀牢山深处,帕男挂牌成立的“生态文学创作工作室”是当地的文化新地标。“这里的每棵树、每缕风都藏着故事,非遗‘大锣笙’的鼓点更是与山林共振。”帕男深知,哀牢山的价值不仅在生态,更在文化。他带领创作团队住进山林,白天走访村民、记录非遗技艺,夜晚伏案书写,将生物多样性与民族文化融入散文、诗歌之中。

为了让文学“活”起来,他推动锣笙湖半山酒店成为“生态文学创作基地”,打造“写作采风+非遗展演+乡村旅游”的融合场景。如今,每个季节都有文学爱好者与游客慕名而来,在品读生态文学作品的同时,参与“大锣笙”舞蹈体验,让乡村旅游有了深厚的文化底色。“以前游客来了拍拍照就走,现在能留下来听故事、品文化,民宿生意火了不少。”当地民宿李老板笑着说。

在湖南江华县挂牌成立“作家帕男(江华)工作室”

接着帕男把目光投向自己老家湖南江华县,帕男的创作工作室正为当地青桃注入文化灵魂。“江华青桃种了好多年,要让它从‘土特产’变成‘文化名片’,得靠文字讲故事。”帕男带领团队挖掘青桃种植的农耕历史、民间传说,撰写系列作品,还设计了融入文学元素的包装。

文化赋能让青桃身价提高,带动种植户增收。“现在卖青桃,不仅卖味道,还卖文化,顾客都愿意多买几箱当伴手礼。”种植户吴大姐的话语里满是喜悦。

从哀牢山的生态文学到江华的农产品赋能,帕男的脚步从未停歇。“乡土是文学的根,文学是乡土的魂。”他说,未来还要让更多乡村因文字而焕发生机,让文学之花在乡土大地上尽情绽放。

(在牟定秦阿哥食品有限公司举办的“我与春天有个约会”主题诗会)

今年10月,帕男又在楚雄州牟定县与当地知名企业秦阿哥腐乳合作,拟将其打造成为“文化+产业”的典型案例。这家以非遗工艺闻名的企业,至今还保留着帕男题写的广告语“人生若无味,请找秦阿哥”,成为品牌文化符号。

“我们正借鉴‘诗歌小镇’的文创开发经验,推出‘腐乳+诗歌’主题礼盒。”秦阿哥腐乳负责人秦丹介绍,借助帕男的文学影响力,企业计划打造“非遗工艺体验+诗歌创作”文旅路线,让传统食品承载更多文化内涵。这种合作源于双方深厚的地域文化共鸣——帕男深耕楚雄文化数十年,创作《方山之恋》等30余首地域歌曲的广为流传,其“诗性+烟火气”的理念与腐乳的民生属性高度契合。

实践启示:文化是乡村振兴的核心引擎

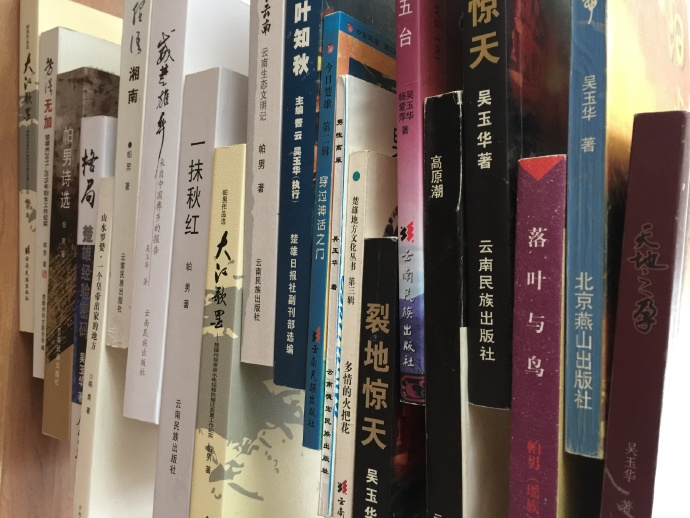

(帕男出版的部分作品)

(帕男组织举办的“乡村振兴有我”《37度诗刊》主题诗会)

四十年深耕不辍,帕男创作出版了《高原潮》《阳光地带》《多情的火把花》《穿过神话之门》《一个皇帝出家的地方》《大江歌罢》《芳泽无加》《绣在你心尖的三生三世》《威楚雄彝》《火之韵》《魂牵五台》《大冲刺》《绝飨》等40余部作品,其中《帕男诗选》获第十九届鲁黎诗歌奖,《大冲刺——云南省15个独有民族脱贫记》获中国作家协会重点扶持作品,《绝飨》全景记录独龙族脱贫攻坚历程,获得了书香昆明十大好书人气榜第一名。更可贵的是,他探索的模式已形成可复制的经验:通过“写场”挖掘乡村记忆,“读场”凝聚文化认同,“玩场”激活产业动能,构建起文化价值与经济价值的转化闭环。

(新近成立的作家帕男以文助旅创作实践工作站揭牌仪式)

“乡村振兴既要塑形,更要铸魂。”帕男在接受采访时表示,他正与多地合作开展“文学赋能计划”,拟在近期挂牌成立“帕男以文助旅创作实践工作站”,同时在湖南、云南选点推动项目落地。在他看来,文化赋能不是短期行为,而是要让诗歌成为乡村的“精神密码”,让传统成为发展的“源头活水”。

从村寨到城市,从文学创作到产业赋能,帕男用实践证明:文化不仅能照亮乡村的精神家园,更能成为推动发展的强大引擎。在乡村振兴战略深入实施的今天,这样的文化实践无疑为各地提供了宝贵借鉴。

文旅头条通讯员 周文年 文/图

责编 刘榕杉 王梓皓(实习生)

校对 童文文

审核 李元

终审 于轩昂