南涧县小湾东镇位于南涧彝族自治县西南部,东北与公郎镇、碧溪乡接壤,西南与凤庆县、云县隔江相望。人力和生态链接“双引擎”带动脱贫。

8月初秋的下午,南涧小湾东镇龙门村委会龙门箐27岁村民张绍评,忙完一天的工作,惬意地和邻居们在小湾群民合作开发专业合作社的院落里聊天。看着前方连绵的青山,青山间滚滚流淌的澜沧江水,张绍评细算着这两年来的家庭收入,信心满满地盘算着在不久的将来把家里的新房子装修一下,再买一辆车,闲暇时可以带着家人到处走走。

因为生计所需,20岁的张绍评背井离乡到上海打工,做餐厅服务员补贴家用,虽常常挂念家中年迈的父母,却无奈不能在身旁照料。2年前,张绍评回到小湾,加入小湾群民农业开发专业合作社(以下简称群民合作社),从事小湾电厂厂区公路的保洁工作,母亲也在小湾电厂从事保洁工作,妻子在群民合作社从事财务工作。“我们全家有三人在群民合作社工作,三人的工资加起来有近1万元,原来我们全家一年的收入才有3000元,收入翻了好多个倍!”张绍评一家生活方式的改变,是小湾东镇探索出的“岔江模式”精准脱贫新创举成效的一个生动缩影。

距离南涧县城70多公里的小湾东镇,澜沧江与黑惠江在境内交汇,群山绵延,江水流淌,是世界最高双曲拱坝小湾电站所在地,也是探索出“村村有产业,家家有就业,户户有分红”的精准脱贫新创举“岔江模式”的活力山乡。

小湾东镇党委书记张虎介绍,2014年,在岔江村党总支和小湾电厂水库党支部结成帮扶对子的基础上,成功启动“企地党建互联共建”帮扶模式,由岔江村委会以10万元党建经费为“合作股份”,电厂投入30万元作为岔江村全体村民的群众股份,组建了小湾群民农业开发专业合作社,依托小湾电厂从事绿化、巡护、安保、保洁、物业管理、库区捞漂及零星土建等工程项目,开启了“党支部+合作社+贫困户”的企地共建“岔江模式”,仅2015年,群民专业合作社就承揽了2200多万元工程项目,每天提供300多个务工岗位,项目覆盖岔江村委会600户村民、龙门村委会130户建档立卡贫困户和全镇7个村委会。

如果说,小湾群民农业开发专业合作社是“党支部+合作社+贫困户”企地共建,解决群众就近就业,脱贫增收的小湾东镇发展“引擎”之一,那么座落在澜沧江畔的恒忠无量山乌骨鸡养殖专业合作社则是“党支部+合作社+贫困户”发展特色产业,脱贫增收的另一发展“引擎”。

“我们从2012年开始规模化养殖无量山乌骨鸡,目前共有社员147户,其中建档立卡户有96户。每年每户通过养殖、种植的收入,最多可以达6万多元。我们的鸡苗现在已经走出南涧,卖到大理、临沧、昆明、四川等地,合作社的年收入在2200多万,我们的生活有了坚实可靠的产业发展。”恒忠无量山乌骨鸡养殖专业合作社负责人茶恒忠,指着合作社所在地澜沧江边近百亩的养殖鸡场信心满满地介绍到。

小湾东镇党委书记张虎谈到,恒忠无量山乌骨鸡养殖专业合作社自2012年组建以来,成立了党支部,目前党员14名。在支部党员的带领下,坚持走政府引导、合作社运作、恒忠养殖场为龙头,带动养殖户发展,形成了一条上连市场、下接农户的产业链。截至目前,合作社累计投入资金560万元,建成年育雏能力在10万羽以上规模的育雏场3个,标准化养殖示范园1个,无量山乌骨鸡交易中心1个,建有乌骨鸡生态养殖场674个,覆盖了岔江、龙门、神舟、营盘、龙街5个村委会,年出栏能力在30万羽以上。

2016年,合作社产值达2700万元,社员户均产值达18.3万元。南涧小湾东镇通过党建引领、合作社“双龙头”带动,实现了村有产业,家有就业,户有分红,2017年实现分红106万元,务工收入1572万元,助推396户1608人脱贫,走出了一条群众脱贫增收创新发展的新道路,有力推动了全镇的脱贫攻坚工作。

喝酒、唱歌,彝乡旅游扶贫的好日子

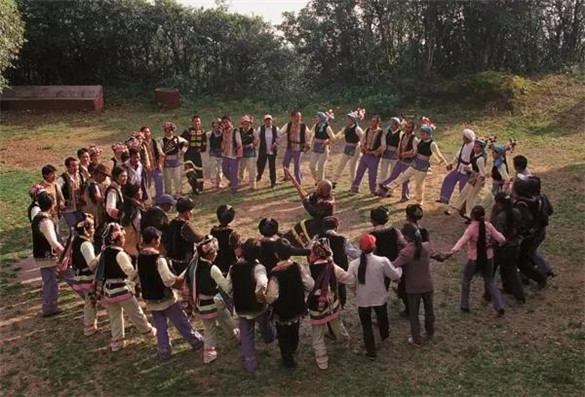

走进小湾,除了可以欣赏河谷风光,品味品质优良的无量山乌骨鸡美食,你还能感受到一股浓烈的民族文化气息,其中,“打歌”作为一种民族娱乐方式,在小湾境内绝大部分地区盛行,尤其在彝族聚居区,无论男婚女嫁、节庆山会,也不管街天赶集,还是茶余饭后,各式各样的场合,只要芦笙、竹笛之音韵缭绕,人们就自然汇拢,携手踏歌,翩翩起舞,真是歌遍两山三江水,舞在东西南北中。

在小湾,打歌最有情趣,最为热烈壮观要数“朝山”打歌。朝山会一般在春天进行,以朝贺为主,这时正值大地复苏,万山吐翠,新红争艳,山山水水充满了无限生机,禁不住天然情趣横溢之时。到这种境地里去尽情游玩,用跳舞唱歌朝贺大地复苏,用欢声笑语去点缀幽谷奇景,用节日的盛装来与春天比美,诚然是一件亦悠亦乐的快人之事。

朝山时,方圆数百里的各族人民,身着盛装,从四面八方涌来聚会,一齐朝贺大山进入了生机勃勃的季节。彝族女青年,头带钉着一排排银制桂花和一串串蜜蜂坠折叠式青布包头,包头折缝处插着弹动摇晃的花枝,胸前挂着银链三须,绚丽多姿。男青年们身着素净的漂白色衣服,头缠白毛巾,两端毛巾须随风飘动。他们随着有节奏的笙、笛声,霎时围成圆圈,尽情地唱呀,跳呀,边舞边歌,此起彼落,情感奔放热烈激昂。

最热闹的打歌场子中吹“九点”,笛子着不下一、二十人,参加打歌者数百人,场面象烂漫的山花,歌声象澎湃的江河,拥挤周围的观众,里里外外,层层环绕,摩肩擦背,水泄不通。一个个目不转睛地注视着舞者灵巧而迷人的动作,倾听着朴实而动听的歌声。舞步声、“阿苏啧呢瞧者”吼叫声、笙笛声响成一片,伴随着阵阵松涛声,不时在山谷中回荡,当舞蹈进入狂欢时,《鹤立松尖》《回身敬酒》《矮子探水》《斑鸠找伴》《狂猴追风》《公羊打架》《喜鹊蹲窝》《苍蝇搓脚》等一串串迷人即兴动作象一颗颗珍珠从领舞者身上滚出来,这些动作在领舞者娴熟的表演中,能随其身形而变换自如。当《鹤立松尖》这一动作出现时,领舞者犹如一只脱俗傲世的古鹤,昂首翘立于松顶,怡然自得,辗转四顾;《回身敬酒》动作不大,却充满了内在的感情;《矮子探水》脚步的大起大落则如痴如狂;《斑鸠找伴》中的前仰后合在领舞者醉态的表演中,也让人为之陶醉。

据悉,每年重要的节庆假期,当地都会组织打歌活动,许多外地游客慕名而来,一起沉浸在欢乐的歌声中。歌曲唱罢,美酒就上来,彝家历来好客,每当客人来到,“无酒不成礼”已成习俗。他们会劝酒:“地上没有走不通的路,江河没有流不走的水,彝家没有错喝了的酒”。彝家人以酒向客人致以最亲切、最厚道的敬意,显示出彝族的真挚与热诚。彝家酒谚云:“汉区茶为敬,彝区酒为尊”,可见酒在彝家日常生活中占据着极为重要的地位。在彝家,转转酒、秆秆酒、坛坛酒自然成为彝族酒文化的象征符号。传承着一种奇特的喝酒方式,有“吃白酒”“咂酒”和“转转酒”等饮法,相识者邂逅相遇,买碗酒,或瓶酒,几个人围圈而蹲,仅用一只酒杯,或干脆不用酒杯,一人一口轮流喝,称之为“转转酒”。若用酒杯,便先从最年长者开始,从右至左,一人一杯,接力轮流,不得轮空,众人用一酒杯,称为“杯杯酒”,谁也不嫌弃谁,同乐同喜,表示友好,联络感情,互结信义。

如今,小湾东镇开起了不少农家乐,旅游旺季,他们便大开炉灶,用合作社自产的生态美食和彝族人家的能歌善舞一起招待远道而来的客人。

云报文旅全媒体记者 刘珈彤 文 左国芬 图

责编 陶优