朋友们,上集我们介绍的南诏文化中的《南诏图传》《南诏奉圣乐》和《南诏德化碑》及袁滋题记摩崖。在第十二集里,我们来欣赏南诏文化中的另一些瑰宝。

先来看石宝山石窟和南诏铁柱。

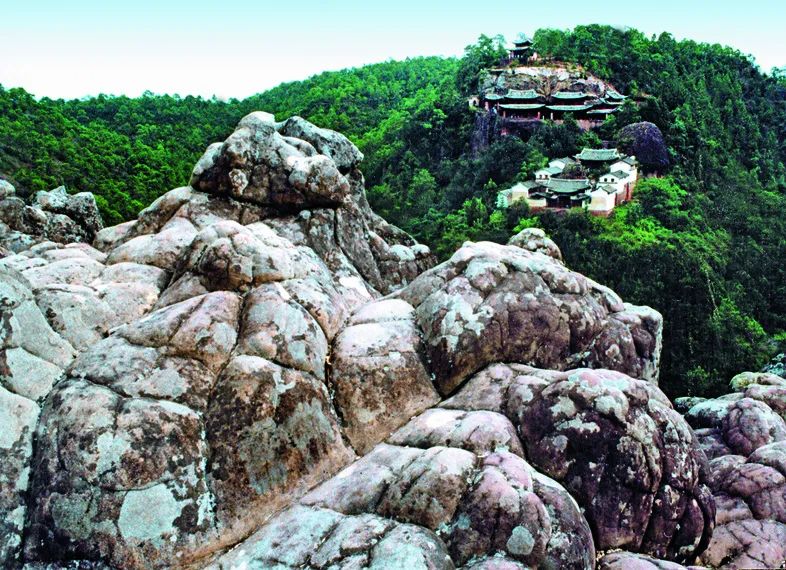

石宝山石窟又称石钟山石窟,因山上有石如钟而得名,位于距剑川县城约25千米的沙溪镇,是相继创造于南诏、大理国时期云南石窟艺术的杰出代表作,在中国石窟艺术史中占有较高地位。

石宝山石窟依山开凿,因势构筑,雕刻细腻,造型优美,石窟群按所分布的地理位置为石钟寺、狮子关、沙登箐3个片区。石宝山石窟共雕刻南诏石窟17个,大小造像233躯,各类用具器物138个,仿宫殿式窟门2个,仿屋式建筑窟门1个,仿殿堂式窟门1个,造型题记5则,碑碣5通,大理国时期题记1则,后人游人题记44则。

石宝山石窟群中最引人注目的是《异牟寻坐朝图》《阁罗凤议政图》和《细奴逻全家福像》。融浮雕、圆雕、线雕等雕刻艺术风格为一体,人物形象栩栩如生,是研究南诏历史文化艺术的珍贵资料。

分布在石钟寺石窟群中的第1窟《异牟寻坐朝图》,为殿堂式石窟。窟高1.66米,宽1.20米,进深0.49米,窟内雕有石刻造型9尊,正中端坐的南诏王异牟寻雕像,头戴莲花瓣南诏王高冠,身着圆领袖长袍,端坐在双龙椅上,身后有一清平官手持长藤杖,龙椅后有一方形屏风,窟门两边对坐2位清平官,一老一少,窟的左侧刻南诏时期的印度僧人像。

石钟寺石窟群中的第2窟《阁罗凤议政图》,也呈殿堂式布局。窟高1.90米,宽1.52米,进深0.51米。此窟共雕有16个人像,是石钟寺石窟群中雕像最多的一窟。整个石窟雕成华贵的殿堂,窟外檐浮雕三重,窟内石座上雕一把龙椅,椅子左右两端雕龙头。龙椅上端坐南诏王阁罗凤,头戴王冠,王冠装饰十分华丽。王座前蹲伏石雕一狮一虎。

阁罗凤像的左侧有6人,分别握剑、执扇、持旗;右侧雕7人同样分别握剑、执扇、持旗,其中6人站立,着袈裟执念珠的一僧人坐在椅子上。靠近窟门处的两位清平官相对而坐。

位于狮子关区石窟群中的第1石窟,所有造像全部雕刻在一个巨大的岩石上,当地居民亲切地称之为《南诏开山始祖细奴逻全家福》。窟高0.85米,宽1.20米。共有7尊造像,其中5人坐在床上,右侧男性头戴王冠,着圆领宽袖袍。左侧女性头戴莲花发髻冠,佩戴耳环,着圆领宽袖衣。

从这两个雕像中间的4行题记可知:男子为南诏开山始祖细奴逻,女像为王妃,坐在床上的另外3人,一男孩是王子,一女孩是公主,另有一人为侍女。整体造像显得十分自然、亲切与和睦,极富世故人情味。

南诏铁柱又名崖川铁柱、弥渡铁柱、天尊柱,位于大理州弥渡县太花乡铁柱邑村。建于公元872年的南诏时期,铁柱通高3.30米,直径0.32米,重约2100千克,是个实心铁柱。铁柱原有三叉口柱顶,雕龙头,上面倒扣一口铁锅,锅上铸造有与大理崇圣寺千寻塔相同的“大鹏金翅鸟”。元代初年,郭松年游历大理时亲眼目睹了铁柱。

《南诏图传》画卷上的“铁柱记”,绘有各首领跪拜祭铁柱的场面,铁柱顶上立有一鸟,这可能就是南诏王室的图腾柱和图腾鸟。南诏铁柱是彝族崇拜铁柱的一个生动表现,是彝族人民在云南建筑艺术上的一个贡献。1988年公布为全国重点文物保护单位。

南诏建造铁柱是为了彰显拓疆的功劳,以镇南诏之山川。清代庙内既有祖先的标功之物铁柱,又有南诏王世隆夫妇神像,身着彝族服饰,被当地彝族视为祖庙,至今居住在附近的彝族,每年农历正月十四、十五,都常常进庙赶会,用彝语唱古老的祭铁柱歌,以求一年清吉,六畜兴旺。

下面我们来观赏巍峨的佛塔建筑。

南诏时期,云南佛教文化鼎盛。这一时期产生了大批工艺精湛、造型别致、气势恢宏的佛寺佛塔建筑。很多佛塔建筑虽历经了1200多年的沧桑历史,仍巍峨屹立于云南各地。

一是崇圣寺三塔。崇圣寺是云南历史上规模最为宏大的古刹,坐落在大理古城西部3千米处,南诏丰佑年间曾有殿宇千间,大理国时期成为皇家寺院。崇圣寺建筑群后来毁于清代战火之中,2007年崇圣寺恢复重建。

位于崇圣寺前高耸入云的三塔,人们常称大理三塔。大塔俗称“千寻塔”,当地群众称“文笔塔”,千寻塔高69.13米,有16级,为四方形密檐式空心砖塔,南、北两个小塔高均为42.2米,属10级八方形密檐式空心砖塔。

千寻塔建于南诏,南、北两个小塔建于大理国时期。千寻塔堪称南诏佛塔建筑艺术的经典之作,建筑方法使用了近代建筑楼房的“脚手架法”,建筑风格颇具地方民族特色,外形与同期中原佛塔有很大差别。

三塔具有良好的抗震性能,从建塔至今虽历经数十次大地震,仍巍然屹立于苍山之麓、洱海之滨,从空中鸟瞰,像巨鼎之三足拔地而起,高耸入云,宏伟壮观,为中国佛塔建筑艺术的奇迹。

1978年在对大理崇圣寺三塔进行修复时,在千寻塔内发现的金质大鹏金翅鸟,堪称南诏大理国时期的文物艺术极品。金翅鸟是古代大理地区佛塔上常见的装饰动物,民间称之为“金鸡”。大鹏金翅鸟是佛教密宗“天龙八部”之一,古代印度称它为“迦楼罗”,认为它能够镇龙防水患。

二是弘圣寺塔。俗称一塔。位于大理城西南弘圣寺旧址上,建于南诏时期,为四方形密檐式空心砖塔,形制相似于千寻塔。塔高43.87米,有16层,由塔基座、塔身和塔刹3部分组成,塔身中空,可攀登而上。第2层至15层,每层四壁上有佛龛,内置佛像。整个塔身轮廓呈抛物线形,优美流畅。明代嘉靖年间进行过修缮,1981年再次修葺时,发现了铜佛像、塔模、模印砖等一批珍贵文物。

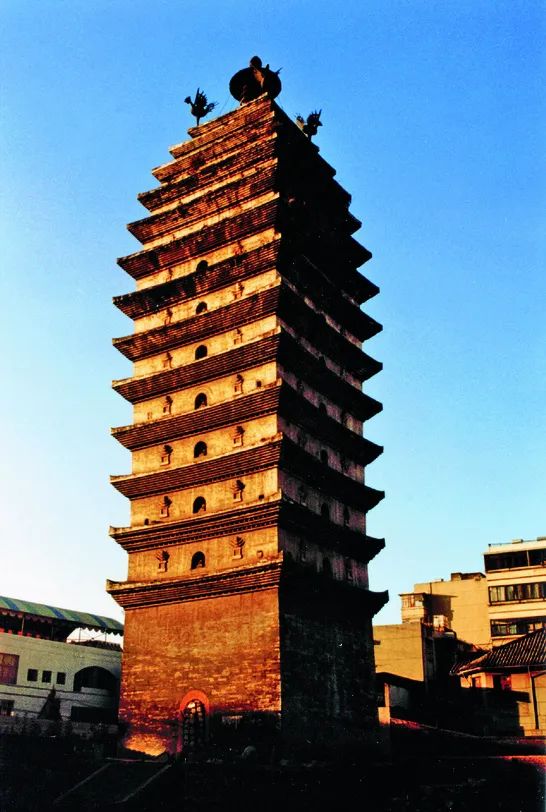

三是东寺塔与西寺塔。两塔始建于南诏时期,当时在今昆明拓东城内建有常乐寺和慧光寺,两寺位于一东一西,称东寺和西寺。在两座寺庙内分别建有一塔,叫常乐寺塔和慧光寺塔,常乐寺塔也称东寺塔,慧光寺塔又称西寺塔,两座寺院早已毁废,但两塔至今仍屹立在市内。

东寺塔和西寺塔均为13级四方形密檐式空心砖塔,东寺塔高40.57米,西寺塔高31米,两塔形制相似于南诏时期的大理崇圣寺千寻塔和弘圣寺塔。明、清时期,两塔因地震坍塌而重建,现屹立于市内的东寺塔为清代建筑,西寺塔为明代建筑。虽如此,两塔都保持着始建时南诏时期的建筑风格,成为了今天昆明市著名的佛塔建筑。

四是大姚白塔。白塔位于大姚县城西宝筏山顶上,因塔的表面全用白石灰涂抹,故称白塔。又因塔的形状象磬锤而称为磬锤塔。白塔建造于南诏时期,是云南现存最早的古塔之一。

白塔高18米,为空心砖结构建筑,整个塔分三大段:下段基座是八角形须弥座;中段为八角形柱体,下粗向上逐渐收细,上砌成12层密檐;上段托起塔的主体,占全塔高度的一半以上,呈上大下小的椭圆锤形塔身。明代地震后白塔受到损坏,清同治年间进行了修缮。白塔造型奇特,别具一格,既受佛教密宗影响又独具云南地方特色,为国内所罕见。

好,朋友们,这一集就到这儿;下集我们继续介绍唐宋时期的彝族——灿烂的南诏文化中的都城部分,和大理国、自杞国政权的建立。欢迎继续关注!我们下期见!

文/图 来源于云南民族出版社出版的《中国云南彝族》

音频 文旅头条新闻网

责编 代汪媛

审核 李元