小铜锅里,醇厚的大骨汤底升腾着诱人香气,新鲜的肉末与酸爽的腌菜碰撞出独特风味。随后,一把筋道弹牙的干浆米线入锅,瞬间浸润饱满汤汁,其浓郁香气令人难忘。仅凭简单食材,经过质朴烹调,便能品味到楚雄禄丰罗次坝子里人们心中的最爱滋味。

每日清晨,禄丰市碧城镇的巷陌深处,众多不起眼的小店已开始忙碌。店家精心备好一天的食材,只为满足那些追寻碧城美味的食客。灶台之上,一排排小铜锅整齐列阵,锅底的火苗跃动着欢快节奏。这正是罗次小锅米线最地道的烹饪方式,亦是小镇里最具生活气息的烟火画卷。

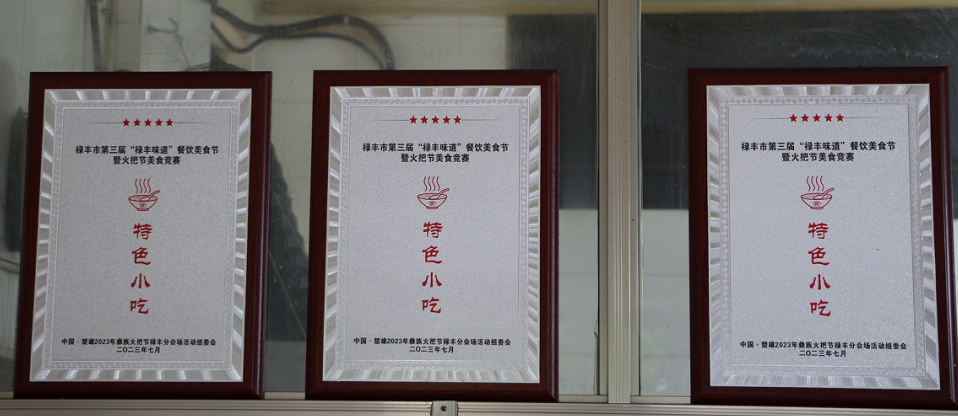

真正令罗次小锅米线卓尔不群的,是其对工艺的极致苛求。汤底须以筒子骨与本地火腿文火慢煨数小时,直至汤色乳白莹润、香气醇厚;米线最初皆用干浆米线,其口感分外弹牙且自带微酸,巧妙呼应腌菜的酸爽与肉末的鲜香。尽管如今因保存与成本考量,多改用现代工艺制作的米线,但传统做法仍被众多老字号执着坚守。“罗次小锅米线最正宗的当数燕琼小吃,她家汤鲜味浓,米线筋道,我从小吃到大,几天不吃就想得慌。”碧城镇碧城社区居民赖云昊说。

罗次小锅米线的渊源,可追溯至古老的茶马古道。昔日马帮行进途中,便于贮藏携带的干浆米线,只需蒸煮涨发即可食用;轻便导热的铜锅,则成为烹煮食物的首选器具。罗次人正是凭借小铜锅的特性,将米线置于其中快速煮制,使其饱吸汤汁的同时释放自然米香,由此逐渐形成“一锅一米线”的独特传统。这种烹饪方式不仅精准掌控火候,更令每一碗米线都保有原汤原味的纯粹与醇厚。

值得一提的是,小锅米线制作技艺已被列入云南省非物质文化遗产保护名录。这不仅是对其独特烹制方式的认可,更让这份代代相传的技艺变得真切可感,成为萦绕于食客舌尖和心头的共同记忆。匠人们数十年如一日,守着一口铜锅、一勺高汤,以最朴实的食材延续着这道美食承载的文化底蕴与温暖情怀。

从茶马古道上的便捷饮食,到今日的非遗瑰宝,罗次小锅米线以一味浓香,娓娓诉说着云南米线王国的多彩风韵,折射着一方水土对传统的坚守、对生活的挚爱。它不仅是一碗米线,更是一部可品尝的历史,一段氤氲在人间烟火里的温暖故事。

文旅头条通讯员 潘一铭 普丽梅 文/图

责编 任丽华

校对 刘榕杉

审核 李元

终审 杨奥