大家好,这期,我们先来了解彝族的民居建筑,然后再介绍彝族多姿的服饰前半部分。

彝族民居建筑的类型有很多种,就云南而言,传统的彝族民居有土掌房、木楞房、闪片房、石板房、吊脚楼房、三房一照壁和俗称“一颗印”的庭院式建筑等多种类型。这些彝族传统民居各具特色,大都就地取材,因地制宜修建而成,是彝族人民适应周边自然环境和气候条件的智慧结晶。

先来看滇南的土掌房。

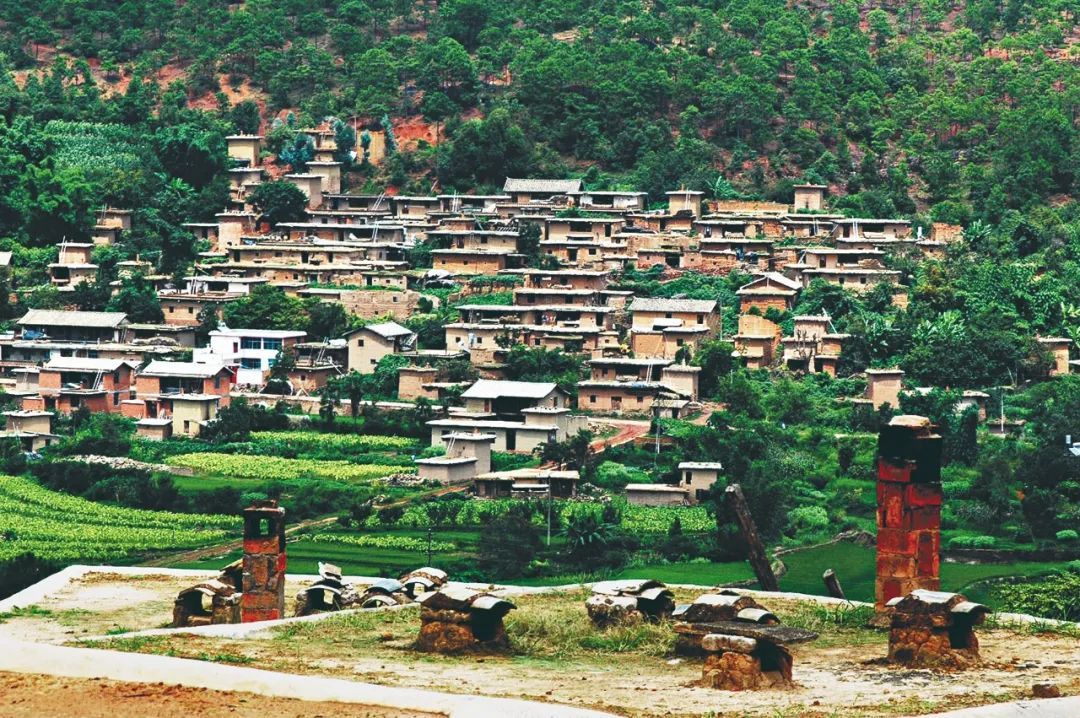

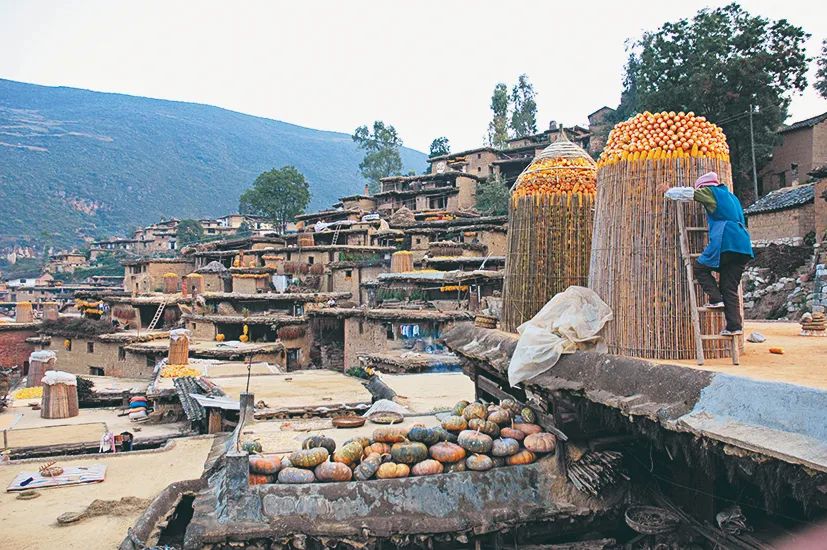

土掌房是居住在红河州石屏县、玉溪市新平彝族傣族自治县和峨山彝族自治县、楚雄州双柏县等地及其邻近周边滇南彝族的传统民居。修建时,先以石块垫底做墙基,墙基上用粘土夯土筑墙,待墙高达三米左右时,用梁木和交错密排的木椽、竹条或树枝来封顶,顶上再铺以粘土,经洒水抿捶而成。

土掌房民居建筑依山而建,多建在山梁斜坡上,土石及木料等建筑用料都是就地取材,建造成本低。大都为一楼一底的三开间平顶土房,也有设二至三层楼的。平整厚实的屋顶不但防晒防雨,还可作为夏日纳凉的阳台和晾晒粮食、衣物的晒台。人们居住其中,冬暖夏凉,环绕村寨的青山绿水映入眼帘,心情怡然。

滇西北的木楞房,俗称“木罗罗”或“跺木房”,为井干式。是居住在高山森林地区的彝族民居建筑类型,云南境内主要盛行在滇西北的小凉山彝区。这是一种纯木结构的房屋,多为高达四米左右的二开间或三开间平房,房屋壁体、大梁、立柱、椽子等都以直接从山上采伐来的松木为原料,有的还用薄木板来盖屋顶,木板上压以石块。房屋壁体由已剥皮的圆木或方木层叠交错,层层垒制而成。屋顶呈双斜面,有利于疏导雨水。

如今,居住坝区的彝族大都盛行兴建以瓦片盖顶的木楞楼房。小凉山地处横断山脉中段东侧,是地震发生较频繁的区域,木楞房起到了很好的抗震减灾作用。

滇西的“三房一照壁”是大理巍山一带彝族的主要民居类型,是一种土木结构的庭院式建筑,具有很好的避风性。由主房、耳房和照壁三部分构成,主房高于两侧耳房,主次分明,布局协调。

“三房一照壁”的主房和耳房除正面以木板为隔墙外,其余三面均以土墙夯筑而成,大都建成设有上下楼层的楼房。主房前设有由四根立柱来支撑的屋檐,形成前出廊格局。下层通常隔成一大二小的三开间形式,大格房间设在左边,是人们生活起居的主要场所。两侧耳房楼下储藏粮食或住人,楼上存放农具或饲料。

彝族还有一种民居建筑叫“滇中的一颗印”。是居住在滇池周边坝区彝族的主要住屋类型,昆明市官渡区子君村的彝族撒梅人至今较好地保留着这种四合院式的古老建筑。

“一颗印”民居由正房、厢房和门廊三部分组成,因其建筑平面和外观呈方形,形似一颗方方正正的印章而得名。房屋主体由土墙夯筑而成,通常为双斜面瓦顶的两层楼房建筑,主要有“三间两耳” 和“三间四耳”两种形式。

“三间两耳倒八尺”是一颗印式民居的传统建设规则。正房居中,底层设为三开间,左右间作主人卧室,中间为待客堂屋;楼层也为三开间,中间为祭祀祖宗的祖堂或者是诵经供佛的佛堂,两侧间住人。厢房以耳房形式毗连于正房两侧,底层分别设为厨房和牲畜栏圈,楼层多用于储存农具和农作物等。俗称“倒座”的门廊正对主房设立,一般进深为八尺,故称“倒八尺”,隔扇式大门开在门廊中央。人们一般在合院天井中间打有水井,铺以石板,作为洗菜洗衣和休闲的场所。

再来看看滇东北的带碉楼四合院。

带碉楼的四合院是滇东北昭通一带彝族官宦人家或大富之家的典型民居,系土木结构或木石结构的合院式建筑。墙体或由夯土筑成,或用石块砌筑,墙体上再铺设栋梁和椽木来构建屋顶。其形制与四合院基本一致,院落分别由三开间的正房、两侧厢房和密布枪眼的碉楼组成,院落中间的天井大都铺以石板。

因昭通地处入滇的咽喉要冲,历来是兵家必争之地,饱受战争之苦的彝族人民为保护家园,而将传统的四合院创造发展成这种具备防御功能的建筑民居。

朋友们,彝族的民居建筑就介绍到这儿,下面我们来看看彝族的多姿服饰。

彝族服饰绚丽多姿,种类繁多。一是彝族不同支系、不同方言的服饰有别;二是同一支系、同一方言中不同区域的彝族服饰有差异;三是彝族服饰不仅有性别、年龄、盛装、常装之别,还有婚服、丧服、宗教服等各种功能服饰之分;四是彝族服饰的质地用料、形制款式、装扮方式、装饰工艺等方面也大相径庭。

随着社会经济的发展、审美情趣的转向和服装服饰的演化,彝族男装正日渐消亡,但女性服饰大多还保留着传统的风格样式。

云南彝族服饰大体分为凉山型、乌蒙山型、无量山型、红河-哀牢山型、滇东南型、楚雄型等六大类型,各大类之下又有不同的样式类型。下面我们分别来介绍。

一是凉山型服饰。

凉山型服饰分依诺、圣乍、所底三种样式。云南省内的凉山型服饰主要分布在金沙江沿岸各县。其中,以丽江市宁蒗彝族自治县为主,包括迪庆、怒江、大理等州市操北部方言彝语的彝族,其着装为圣乍式;楚雄州元谋县、禄劝县境内操北部方言彝语的彝族为所底式。

这类服饰古朴独特,较完整地保持了传统服饰的文化特征。男性均穿右衽窄袖短上衣,头裹被称为“英雄结”的黑色头帕,左耳戴黄色蜜腊珠或银耳圈等饰物。下身穿黑色或青蓝色裤子,但圣乍式为比较宽松的中裤脚,所底式为紧身的小裤。女性身穿右衽大襟衣,下着百褶长裙,圣乍地区的头戴黑色“罗锅帽”,所底地区的戴高筒帽。她们都很注重耳部和颈部的修饰,双耳佩戴银坠、珊瑚贝饰、耳环、挂珠等,脖颈部位戴由篾编来衬底缝制、银领牌扣合的围脖,极显高贵典雅。

着凉山型服饰的彝族男女老幼都爱披“瓦拉”和披毡,喜欢用黑、红、黄等颜色搭配缝制衣物,较多使用挑、绣、镶、滚等工艺技法和火镰纹、羊角纹、漩涡纹等传统的纹样图案。

二是乌蒙山型服饰。

乌蒙型服饰是操彝语东部方言群属的着装,分威宁式和盘龙式两种。云南昭通境内镇雄、彝良、威信等县的彝族服饰属于威宁式。其男女服饰的款式基本相同,通常身着青、蓝色右衽大襟长衫和长裤,头缠黑色或白色头帕,腰部多系白布腰带。

男子服装基本上没有纹样装饰,出门常披羊毛披毡。女子多系绣花的前围腰,衣襟后摆大多以五朵云来镶嵌装饰,脚穿绣花高筒“鹞子鞋”。

好,这集的内容就到这儿,下期我们接着介绍彝族的多姿服饰,欢迎到时候收听收看。我们下期见!

来源 云南民族出版社出版的《中国云南彝族》

实施单位 昆明罗婺文化传播有限公司

音频 文旅头条新闻网

编辑 杨奥

审核 李元