在彩云之南的红土地上,一位彝族教师用二十八年如一日的坚守,书写着边疆教育的动人篇章。他是蒙自市第一小学正高级教师陆章甫,一位肩扛家庭重担却始终心系学生的“三满意”教师,更是用科学之光点亮万千孩童梦想的教育追光者。

转岗攻坚,让科学种子在山区萌芽

1996年,从红河州师范学校毕业的陆章甫,带着对教育的赤诚,一头扎进蒙自市期路白乡松树坡小学。在山区任教的三年里,他一人挑起语文、数学、音乐等多科教学,用一支粉笔、两袖清风,为大山孩子打开知识的窗户。

2008年,当学校科学教育面临断层时,已是小学数学骨干教师的他毅然“跨界”:没有教具,他带着学生用破纸箱、旧电线制作简易实验装置;缺乏器材,他自掏腰包年均投入上千元采购;为打磨教学功底,他每学期听课超70节,笔记本写满十余本。

“科学课不仅是教知识,更是点燃好奇心的火种。”他组建的科学兴趣小组,从最初10余名学生发展到百余人。带着孩子们观察叶脉、测量雨量、开展野外科学调查,甚至邀请航天专家、植物学家入校授课,让边疆少年的目光越过重峦叠嶂,望向浩瀚星空。

责任并行,病床前的坚守与奔跑

2012年11月,命运向这位辛勤的园丁抛出残酷考验——父亲突遭意外,生命垂危。在ICU门外,他毅然将病房当作办公室,深夜在病床前批改作业,为筹备科技竞赛通宵设计方案。医生评估“活不过三个月”的父亲,在他的悉心照料下奇迹般挺过难关,又度过了4400多个日夜。这期间,他的体重从66公斤降至55公斤,却从未耽误过一节课。

“放不下的不仅是父亲,更是教室里那一双双期待的眼睛。”他每天清晨六点起床,为父母做好早餐、送孩子上学后,再冲向校园带学生做早操;周末背着实验器材往返医院与学校,用行动诠释着“为人子”与“为人师”的双重担当。

桃李成林,从“单兵突击”到“雁阵齐飞”

深耕科学教育十余载,陆章甫的努力结出累累硕果:他先后斩获“全国模范教师”“全国优秀科技辅导员”等290余项荣誉,主持7项省州级课题,83篇论文中12篇发表于核心期刊。2022年,云南省“兴滇英才支持计划”陆章甫小学科学名师工作室成立,他带领46名来自10个县市的教师,开展23次送教下乡活动,辐射5000余名师生。在他指导下,青年教师20余人次获省、州教学竞赛奖项,学生在省级科技创新大赛中斩获团体一等奖,200余人次获个人奖。

“一个人走得快,一群人走得远。”他主编的《小学科学探究实践活动同步指导》成为边疆学校的“科学教育手册”,执教的思政课《追寻英雄足迹》入选省级优秀案例。从山区课堂到全省教研平台,他用“传、帮、带”让科学教育的火种在红河谷畔成燎原之势。

初心如炬,在平凡中铸就不凡

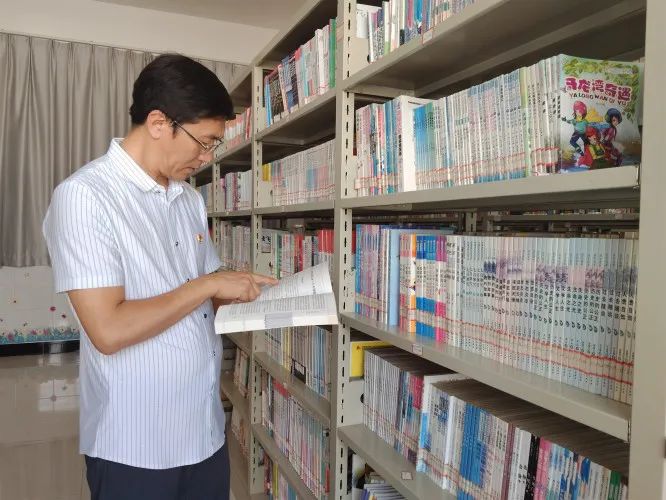

如今,身为红河州劳模宣讲团成员、省中小学科学教育专家,陆章甫依然坚守一线,每周16节科学课,课后延时服务中总能看到他带学生做实验的身影。同事说他“办公室的灯总是最晚熄灭”,学生说他“像爸爸一样会讲星星的故事”,家长说他“用耐心和专业让孩子爱上科学”。

从青春年少到两鬓微霜,他用爱与责任诠释着“择一事终一生”的信念。正如他常说的:“教师的幸福,就是看着孩子们眼中的光,从课本飞向更广阔的天地。”

这位彝族教师的故事,是边疆教育工作者的缩影,更是用坚守与热爱照亮未来的时代注脚。在红土高原的晨曦中,他如同一支不灭的红烛,燃烧自己,照亮千万个梦想起飞的地方。

文旅头条通讯员 康斌 文

图 蒙自市第一小学

责编 童文文

校对 杨艳婷

审核 华芳

终审 张敏