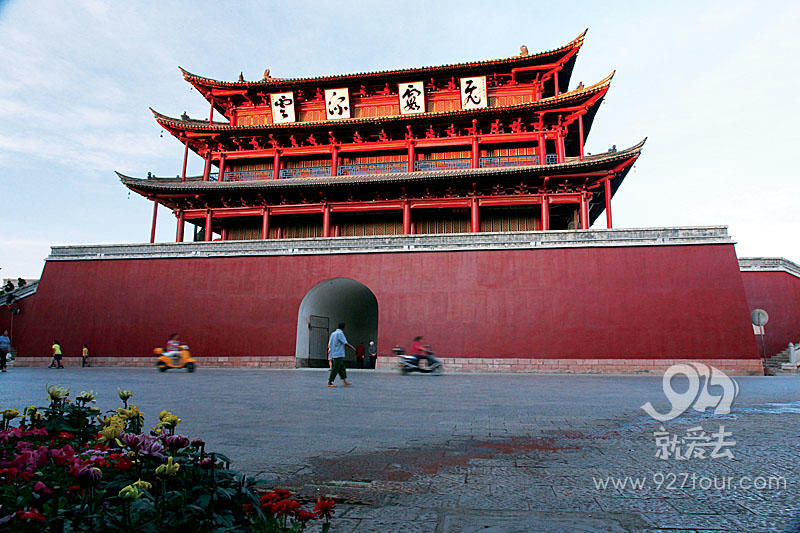

临安府

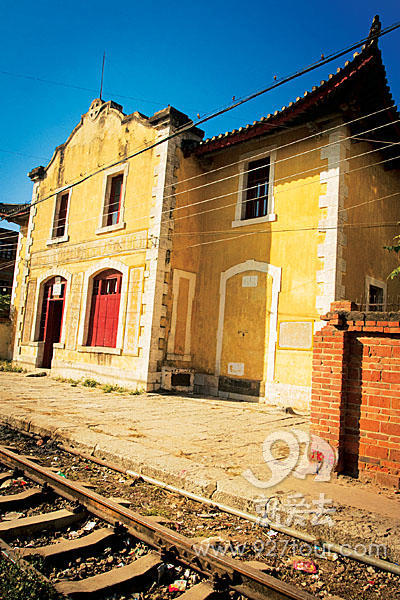

自朝阳门左拐,往红庙村方向走几百米,喧嚣的摊位边,一条废弃的铁路寂寥地横卧在杂草丛中。旁边因它而新建的法式风情小镇,则抢眼很多。沿着轨道向前走,就是“临安车站”,一座两层的法国黄房屋与周围的普通民居院落显得有些不合群。我们走入,里面的房屋都落了锁,只能看到一截木质的楼梯通向二楼,楼梯口处也被铁门挡住了去路。出了后门,是一个狭小的后院,一侧建有两间房屋,貌似厨房和柴房。坐在外面石凳上的老人喃喃地告诉我们:“这座房子已经在这里好多年了,早年,还有小火车从这里经过。”临安车站,原是个碧石铁路沿线的一个站点。

在朝阳楼三楼的展览室里,存有很多与滇越铁路有关的老照片。通车于1910年的滇越铁路,勘测线路之初,欲将铁路从蒙自修到建水,但遭到当地民众的反对,并掀起“阻洋修路”运动,最终使得铁路改线。“滇越铁路的主权不是我们的,但个碧石铁路的主权是属于我们自己的,所以,个碧石铁路的修筑,不但未遭阻止,还得到建水人的鼎力支持。”铁路的鸡临段于1928年正式通车、临屏线于1936年正式通车,穿越建水县境的个碧石铁路沿线共设有8个站点,其由东向西的站点分别是:麻栗树、大田山、面甸、五里冲、南营寨、临安、乡会桥、下坡处。所有站点中,五里冲车站、临安车站、乡会桥车站、下坡处车站设有护路的碉堡或加水、添煤点以及汇车让道线和供车皮调度、留置货物装卸的线路。

谈起这条穿越建水境内的铁路,云南铁路博物馆的李志明老师解释说:“修建于此的主因有三个方面:州府、地形、建水人。”

明清时期,建水皆为临安府所在地,是滇南的政治、军事、经济、文化和交通中心,明代文人谢肇撰写的《滇略》一书中称临安之繁华富庶甲于滇中,故民间有“金临安、银大理”之说;其次,作为一条民营铁路,不可避免地要考虑其修建成本,平坦的坝子修路所花费的成本肯定比山峦叠嶂处少,而建水境内地形平坦,沿路不需开建过多的桥梁和隧道;再者,随着滇越铁路的开通,一大批有见地的建水富商看到了火车带来的便捷,为解决大锡等物资的运输问题,他们积极入股,多方出资参与铁路的修建,这部分建水人永远地被载入了个碧石铁路史册。

被载入铁路史册的建水人

到建水,要去团山一趟。古朴的老房子、斑驳的石板路、弯弯曲曲的巷道曲径通幽。待推开一扇扇朱漆大门,雕梁画栋的瓦檐、梁柱和木格门,尽显它的气派与显赫。最具代表性的,要数张家花园,遗留下来的宅院低吟着它曾经的辉煌。在这古色古香的建筑群中,人们很难注意到个碧石铁路的团山站。据说,团山站本来不在个碧石铁路设站的规划内,因团山村里的张氏家族对铁路建设有很大贡献,于是特意设团山站。曾经的盛世,只剩下孤寂的张家花园和沿村边而过的、毫不起眼的站台。

“当时,火车行驶到团山时,要停靠1分钟,且从个碧石铁路开始运营一直沿袭到20世纪90年代。这在所有铁路的营运中,是一个较为特殊的个案。”李老师分析,“其一,可能与当地的人流量有关;再者,跟张氏族人积极参与铁路的修筑有关。”在汪致敏与杨汉斌所编著的《个碧石铁路与建水》一书中也提到了相关内容,“修建团山站的起因是居住于团山村、在个旧经营锡矿生意的张氏族人在个碧石修筑的前期,积极购买股票,参与个碧石铁路建设。因购买股票数量众多,个碧石铁路公司在团山村民安桥旁,设立了1分钟的停靠站点,一方面方便团山人往返,另一方面是对团山积极支持个碧石铁路建设的一种褒扬。”

民国时期重印的《续修建水县志·卷二·物产》中记载:“至若地在外属而为建人办有成效者,则有如他郎老摩多之金厂,个旧锡矿,个旧炉户,建人十居八九。”李老师告诉我们,随着个旧锡矿的开发及各地对锡矿需求量的增加,很多建水人开始把目光转向个旧,其中,部分人通过自身努力实现了巨大的资金积累和财富滚动,并创立商号。在个碧石铁路的修建中,他们多方筹资、积极入股,其中最有名的就是朱朝瑛、朱朝瑾,据相关资料显示,当时尽管人们对铁路的修筑有着极大的热情,但还是等待观望,直到朱家经营的朱恒泰商号带头缴纳矿股,建水籍的矿商才开始响应。后期,入股者较多的建水人也在个碧石铁路公司中担任了部分职务。“建水人在个碧石铁路修筑中留下不可抹去的一笔,他们为铁路的修建付出了很多。”

中西合璧的传统民居

来到了乡会桥车站,这个被历史遗落的车站,还会时不时地迎来属于自己的访客。“我是刚从十七孔桥过来的。”站台上,我们正好遇见一位从昆明到建水玩的张先生,“我自小就是沿着这条铁路坐车到石屏、个旧的,每到站点,会有好多村民来看火车,非常热闹。”铁轨线上,一群摄影家正在采风。

“乡会桥最具代表性的特征之一就是中西合璧的建筑风格。”李老师告诉我们。它的主体建筑办公楼以中式木结构为主,为歇山屋顶,对称布局,部分小木作上仍然沿用中国传统建筑的斗、升等构件作装饰,法式建筑样式的特点主要运用在办公楼中部。“随着个碧石铁路的开通,这种中西合璧的建筑风格日益被建水民众接受并运用,如朱家花园、张家花园等。”李老师说。

李老师解释,张家花园出现了法式飘窗,而据《建水风物志》记载,张家、朱家的人还曾通过铁路到过香港。“因为交通的便捷,在解放前,云南最时尚的东西都会率先出现在建水、石屏一带。”《个碧石铁路与建水》一书中也有记载,20世纪20年代以后,建水传统民居建筑虽保留着“三坊一照壁”、“四合五天井”的基本格式,但在新建民居之时,往往中西合璧。在主体建筑之外加盖具有现代风格的建筑或大门,尤其是窗棂、二楼围栏等部位,舍去了繁复的装饰,大多趋于简洁。在窗户上,大量运用拱形窗头加上玻璃窗的做法,增大其采光、方便生活。位于城东的戚氏家宅和位于城内的普氏家宅,则完全吸收法式风格,用花砖铺地,红木做地板或墙板,其所用的红毛泥(水泥)甚至板材,都是通过滇越铁路和个碧石铁路从越南进口。

个碧石铁路的通车,不但给建水民居的建筑风格带来了影响,还催生了一批近代工业,更重要的是,它对以文献名邦著称的当地文化产生了积极影响。“国内的报纸、刊物、书籍、科学仪器、文教用品等日渐输入建水,外来文化的输入打开了当地民众的思想,为建水人了解世界打开了一条通道。与此同时,建水人无论是国内求学还是出国留学,都完全取道铁路,学成归来的学子也为建水的发展转型做出了不可磨灭的贡献。”